Un consulto medico a distanza, in tempo reale, con mezzi non sofisticati. È il risultato a cui è giunto il CRS4, dopo alcuni anni di sperimentazioni sul campo.

Un sistema in grado di risolvere problemi importanti, come la necessità di sottoporre i casi più complessi allo specialista senza imporre lo spostamento del paziente e del medico di base, a costi molto bassi. Ma questo sistema, come ci spiega Francesca Frexia, responsabile del Programma Healthcare Flows, non è che la punta di un iceberg che emerge dal mare della ricerca e dello sviluppo.

Laurea in Ingegneria Biomedica all'Università di Genova, Francesca lavora al CRS4 dal 2002, prima all'interno del gruppo Image Processing and Physical Simulation, in seguito nel gruppo Biomedical Computing e dal 2014 nel Programma di ricerca Healthcare Flows. Attualmente si occupa di interoperabilità e tracciabilità nel settore sanitario, modellazione di dati e processi clinici e telemedicina. In precedenza ha partecipato a progetti di ricerca nell'ambito della tecnologia applicata alla medicina, come la sperimentazione triennale all'interno dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari e la collaborazione con l'Azienda Inpeco, multinazionale nel settore dell'automazione di laboratorio.

Francesca, cosa c'è di speciale nella telemedicina?

La verità è che... non lo so! Provo a spiegarmi con un esempio: al CRS4, con i colleghi del Programma Healthcare Flows, ci occupiamo in generale di attività di ricerca e sviluppo per quanto riguarda l'applicazione della tecnologia e dell'informatica alla medicina, alla biologia e alla pratica clinica, trattando problemi di interoperabilità, tracciabilità e modellazione di dati biomedici. Sono problemi complessi e di rilevanza cruciale per migliorare i percorsi di cura, dal punto di vista della sicurezza, dell'efficacia e della sostenibilità. La telemedicina è come la punta dell'iceberg, una piccola parte di quello che facciamo, tuttavia potrei parlare per ore delle altre attività, dedicando uno spazio minimo a quelle di telemedicina e quello che resterebbe agli interlocutori sono principalmente gli aspetti legati alla telemedicina. Un collega la paragonava spesso ai video di gattini in rete, per la capacità di colpire l'attenzione e monopolizzarla. Scherzi a parte, la telemedicina ha aperto ed apre un ampio spettro di possibilità per l'erogazione di servizi clinici di alta qualità e sicurezza: in campo clinico, grazie ai sistemi di consulto remoto, è possibile portare immediatamente sul campo la presenza di uno specialista, anche quando non è fisicamente presente, oppure richiedere una seconda opinione su un caso dubbio. Questo è ancora più cruciale in territori isolati e difficilmente raggiungibili e per patologie in cui i principali esperti siano pochi, perché consente di mantenere elevati livelli di diffusione del supporto clinico specialistico, contribuendo ad assicurare l'equità di accesso ai servizi.

Estremamente importante è, e diventerà sempre di più, il ruolo della telemedicina nei percorsi socio assistenziali, per il supporto dei pazienti cronici, disabili o fragili e delle loro famiglie: lo sviluppo di piattaforme che consentano di monitorare i pazienti in modo costante, ma non invasivo, anche presso la loro abitazione, ha potenzialità enormi sia dal punto di vista della qualità della vita sia dal punto di vista della sostenibilità delle cure. Insomma, cercando di rispondere sinteticamente alla tua domanda, oltre ai vantaggi pratici evidenti, anche se spesso ancora potenziali, credo che quello che rende speciale la telemedicina sia l'immediatezza con cui è possibile comprenderne gli effetti e magari anche un po' la speranza di riuscire a ridurre le distanze e avvicinare il paziente alla migliore soluzione disponibile per aiutarlo.

E perché non è così tanto diffusa come, forse, dovrebbe?

La risposta è ben riassunta da una frase che ho sentito da poco a una conferenza: “health-IT is not complex because of the IT but because of the health”. Nel senso che la tecnologia in potenza consentirebbe di fare ben più di quello che vediamo in campo sanitario, perché molte soluzioni sono mature e potrebbero essere adottate, ma per poter “passare” realmente alla pratica clinica devono essere presenti presupposti di ordine organizzativo, formativo, legale ed etico, che non devono essere trascurati. Credo che questo sia vero in generale quando si cerca di innovare un qualsiasi processo, per esempio in ambito amministrativo o aziendale, ma valga in misura esponenziale per un settore delicato come quello della salute: le iniezioni di tecnologia possono non portare i risultati attesi quando non sono tenute in considerazione le peculiarità del contesto in cui vanno ad inserirsi. E poi c'è il rischio opposto, l'essere troppo “timidi”, farsi bloccare dai vincoli burocratici o limitarsi ad informatizzare parti di processi arzigogolati e complessi, per diminuire il numero delle resistenze che si incontrano. E' un equilibrio sottile e delicato, in cui è molto facile sbagliare o fallire: un approccio multidisciplinare è indispensabile perché sono molti e diversi i fattori che hanno un peso, quello umano in primis. La maggior parte dei progetti di telemedicina a livello nazionale ed internazionale non sopravvivono alla fase prototipale o pilota e non riescono ad entrare “in produzione”, perché destinati a un contesto molto specifico o non pensati in prospettiva in rapporto alle problematiche successive alla fase iniziale di sperimentazione. Non c'è una formula magica vincente, ma un buon inizio per risolvere i problemi è porseli, dall'inizio della fase progettuale, con un'analisi accurata dei processi attuali e di come dovrebbero e potrebbero diventare. E guardarsi molto intorno, sia per non re-inventare la ruota sia per imparare dai successi e dagli errori altrui, spesso anche più illuminanti. Per trovare indicazioni sulla strada da seguire per passare dai prototipi alla pratica clinica, sono stati avviati progetti di valutazione di sistemi di telemedicina come RENWING HEALTH: gli aspetti fondamentali fino ad ora individuati sono l'efficacia sperimentale, la sostenibilità economica e la sostenibilità organizzativa.

Dalla prima sperimentazione nell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari con il Progetto REMOTE siete passati a sviluppare MOST e CONNECT. A questa storia di sperimentazione e di innovazione sembra mancare solo il lieto fine: quando diventerà un prodotto commerciale. Lo potrebbe diventare? E a quali condizioni?

Il sistema di telemedicina che abbiamo realizzato in questi anni di ricerca consente trasmissioni di flussi audio-video in tempo reale, con tecnologie standard e a basso costo.

È nato con il Progetto REMOTE nell'ambito della Cardiologia Pediatrica, dalla nostra collaborazione sul campo con il Dottor Tumbarello e il suo Reparto al Brotzu, unico centro specialistico per le cardiopatie congenite della Sardegna, ed è stato messo alla prova all'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste anche nel dominio clinico nel settore dell'emergenza, la FAST: Focused Assessment with Sonography for Trauma. E funziona molto bene. Le sperimentazioni con un centinaio di pazienti, esaminati con e senza sistema, in doppio o in "triplo" (paziente visitato due o tre volte da clinici diversi), hanno mostrato una concordanza vicino al 100% tra i risultati dell'esame effettuato "dal vivo" e quello da remoto. Quello che ancora manca per l'introduzione nella pratica clinica è la certificazione del sistema e la sua trasformazione in un vero e proprio prodotto, passo che va oltre la mission e il ruolo istituzionale del CRS4. Per cercare di abbreviare il passo tra ricerca e mercato, nell'ambito del Progetto MOST abbiamo reingegnerizzato il sistema, rendendo più generale e modulare l'architettura, in contatto diretto con un cluster di 10 imprese sul territorio sardo: alla fine del progetto l'intero framework è stato pubblicato open-source. Al momento nel campo della telemedicina siamo impegnati nel proseguire le attività di ricerca di REMOTE, studiando con il Progetto CONNECT nuovi meccanismi di interazione tra clinici distanti tra loro, ma saremmo disponibili a partecipare a progetti dedicati all'introduzione del sistema nella pratica clinica quotidiana, perché crediamo nel valore aggiunto che potrebbe dare al miglioramento della qualità della cura, della formazione e della sostenibilità dei servizi sanitari.

Perché è importante sottolineare che si tratta di un consulto in tempo reale?

Perché il tempo reale è una peculiarità essenziale: i sistemi di telemedicina basati su meccanismi store-and-forward, ovvero acquisizione e invio di immagini non sincroni, sono meno complessi da realizzare perché hanno requisiti tecnologici meno stringenti. Tuttavia per alcune discipline, chiamate operatore-dipendente, è indispensabile che chi esegue l'esame sia uno specialista ed un esame effettuato da un operatore non esperto potrebbe non condurre alla diagnosi corretta: in cardiologia pediatrica, per esempio, un cardiologo esperto ma privo di una specifica formazione sulle cardiopatie congenite potrebbe non cogliere aspetti fondamentali per il referto. Per questo motivo è importante concentrarsi anche sulle trasmissioni in tempo reale, soprattutto per quelle patologie per cui gli esperti sul territorio sono pochi.

Una caratteristica del sistema che avete sviluppato è l'impiego di attrezzatura a basso costo e standard aperti. In che senso?

Nel senso che i sistemi di telemedicina in tempo reale sono generalmente costosi, proprietari e chiusi e richiedono infrastrutture di rete dedicate. Quello che invece abbiamo cercato di fare è cambiare completamente il paradigma, trovando soluzioni realizzabili con hardware normalmente reperibile sul mercato a basso costo, che viene di solito indicato come COTS, commercial-off-the-shelves. Soluzioni che con un investimento limitato potessero consentire di avere una postazione funzionante, con immagini di qualità diagnostica. Inoltre abbiamo seguito la filosofia, che contraddistingue buona parte delle nostre attività, degli standard aperti e della diffusione open-source dei risultati, per contribuire al riuso del sistema anche in contesti diversi ma che presentino problematiche analoghe.

Quando si lavora in ambito sanitario è impossibile non porsi dei problemi sul piano etico. Che cosa protocolli avete seguito sotto questo profilo?

Tutte le nostre sperimentazioni sono state precedentemente discusse e definite con i comitati etici di riferimento delle strutture cliniche in cui sarebbero avvenute. Tuttavia, pur sapendo che la sperimentazione non aveva nessun influsso negativo sui pazienti e pur avendo seguito l'approccio più rigoroso e corretto, davanti a un bambino insofferente per dover ripetere un esame, l'ansia saliva rapidamente! Ma ogni volta che questo è successo, le preoccupazioni sono state allontanate dagli stessi genitori dei piccoli pazienti, che con dolcezza li invitavano a resistere per aiutare altri bambini come loro a non dover percorrere lunghe distanze per sottoporsi a un controllo. Insomma, il lavoro speso per rendere chiara e comprensibile la sperimentazione, con il consenso informato e i colloqui con i genitori si è poi rivelato un investimento prezioso, anche per noi stessi! Oltre agli aspetti etici, sono fondamentali i risvolti psicologici: durante una sperimentazione, si può entrare a contatto con pazienti che hanno situazioni difficili, che stanno affrontando l'incertezza ed il dolore. Molto in questo abbiamo imparato dalla Dottoressa Sabrina Montis, la psicologa che con grande lungimiranza il Dottor Tumbarello ha affiancato ai medici del suo reparto: i pazienti e i familiari sono in una condizione di estrema fragilità e occorre muoversi in punta di piedi, evitando di dare segnali ambigui, che in una situazione di preoccupazione potrebbero impensierirli ulteriormente.

Quali sono gli aspetti legali implicati da questo genere di sistemi?

Tempo fa, ad un corso sulla privacy, mi aveva colpito il concetto che le responsabilità non si dividono, tutt'al più si moltiplicano e credo che anche in questo caso sia molto calzante. In caso di errore, di chi è la colpa? Del medico a contatto del paziente? Dello specialista remoto? Del sistema? La telemedicina è essenzialmente una modalità di erogazione di un servizio medico e porta con sé tutti i risvolti legali della consulenza, aggiungendo aspetti ulteriori legati alla trasmissione: dal punto di vista del sistema devono essere adottate misure di sicurezza per la trasmissione dei dati e delle immagini, che tutelino la riservatezza e preservino la qualità della trasmissione, affinché sia possibile utilizzare le informazioni ricevute per studiare il caso del paziente. Insomma, prima di usare nella pratica questo tipo di sistemi, vanno definiti chiaramente i processi, i profili di responsabilità, i compiti degli attori coinvolti ed i rischi, con le relative mitigazioni applicabili.

Esistono linee guida per questo genere di tecnologie?

A livello europeo, la telemedicina è vista come una sorta di rivoluzione culturale che si sviluppa in un quadro di evoluzione generale delle politiche e dei sistemi sanitari: nell'agenda digitale europea, inserita nel Programma Europa 2020, per una maggiore diffusione della telemedicina è prevista una specifica azione chiave, che si riflette nelle agende digitali nazionali e regionali. In particolare, per l'Italia il riferimento unitario sono le Linee di Indirizzo predisposte dal Consiglio Superiore di Sanità e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni all'inizio del 2014, che individuano una serie di elementi necessari per la progettazione di servizi di telemedicina nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale e del contesto europeo. Il documento tratta di aspetti strategici, classifica prestazioni erogate e processi, delinea un modello organizzativo relazionale, indicatori di performance, interventi di formazione e informazione per operatori e pazienti, di valutazione economica e di privacy. In sintesi, lo scopo delle Linee Guida è la creazione di un modello di governance condivisa delle iniziative di telemedicina, armonizzando indirizzi e modelli di applicazione, per passare da una logica sperimentale a una logica strutturata. Dal punto di vista tecnico, ovviamente le Linee Guida restano ad alto livello, ma attualmente non ci sono ancora riferimenti più precisi a riguardo.

Quali sono i dati principali in relazione alla sostenibilità economica?

Abbiamo fatto uno studio preliminare sui costi/benefici che si potrebbero avere, in termini di risparmio dei costi di trasporto, utilizzando il sistema per un anno su scala regionale, dal punto di vista della società, comprendendo cioè sia strutture ospedaliere che pazienti e famiglie. L'ipotesi da cui siamo partiti consisteva nell'installazione di sette postazioni di consulto remoto, collegate con il Reparto di Cardiologia Pediatrica al Brotzu, in sette città della Sardegna (una postazione per ogni ASL) e nella valutazione dei costi di trasporti evitabili grazie al sistema per le consultazioni ambulatoriali (costi di trasporti in auto sostenuti dal paziente) e tra strutture ospedaliere (costi di trasporti in ambulanza o elicottero tra ospedali). Considerando le prestazioni erogate nell'arco di un anno, abbiamo visto che il risparmio totale era del 66% dei soli costi di trasporto. Questa analisi ovviamente è limitata, perché oltre ai costi di trasporto andrebbero considerati anche aspetti più importanti quali l'efficacia clinica e gli impatti sulla cura del paziente, ma fornisce un punto di partenza incoraggiante per gli aspetti di sostenibilità economicoorganizzativa che abbiamo citato precedentemente.

Qualche aneddoto?

Uno piccolo, ma “costante”: molte delle altre attività a cui si dedica il Programma Healthcare Flows sono più impegnative, dal punto di vista tecnologico, rispetto al sistema di telemedicina. Tuttavia, ogni volta che lo vediamo in azione ci emoziona sempre: è qualcosa che è uscito dalle nostre mani e dai nostri pensieri, impiegato sul campo.

— A. Mameli

Technical Corner

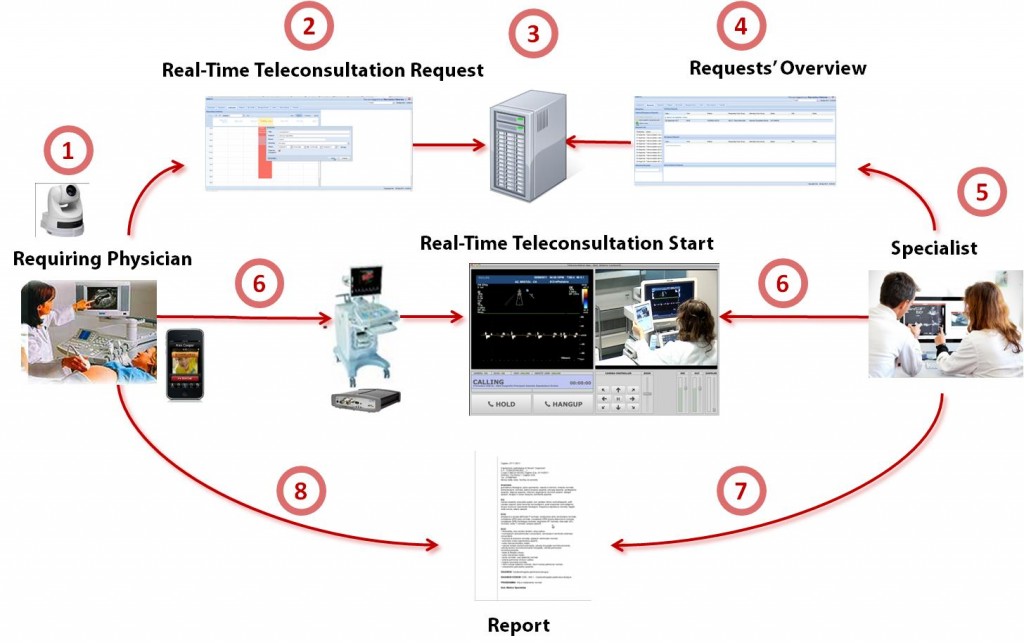

The telemedicine platform developed by CRS4 allows a specialist to guide the execution of an echographic exam performed by a medical doctor in a geographically remote center, seeing both the exam scene and the sonographic video stream while directly interacting with the operator in realtime, as shown in Figure (Figure 1).Let us now suppose that we want to add more data to our red wine database, say the ratings of these wines for the years 2007 and 2008. In the case of a relational database, a simple way to do this is to add 3 new rows to Table 1 for each of the two additional years. Alternatively, we can represent the same information using the multidimensional database shown in Figure 1.

The system has been developed with a focus on pediatric cardiology, but can be easily used in other clinical domains requiring strongly operator-dependent tests: it has been successfully tested both in the pediatric cardiology and in the emergency domain for the FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma). The platform has been developed for IOS and Android, the Android version is available online at https://github.com/crs4/most\\

The workflow, represented in details in Figure 2, consists of three phases:

- scheduling: the exam is requested and scheduled;

- teleconsultation: the examination is performed;

- reporting: the medical report is prepared (in a structured format, openEHR-compliant) and given to the patient after the consultation.

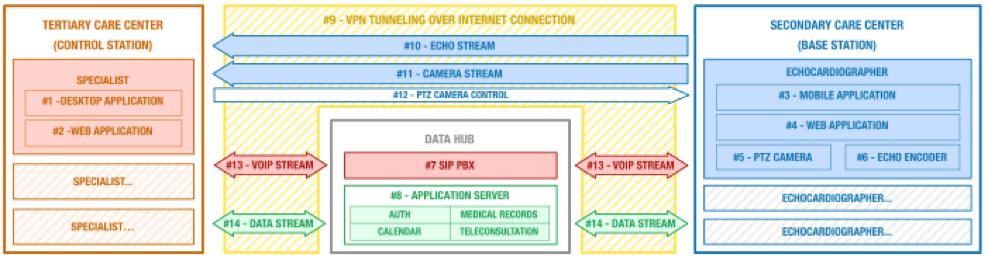

The system is based on four main components:

- The control station (one per each center offering specialistic support): it is a software system that can be accessed using a common laptop; through it a specialist can manage remote requests prioritization, view patient data and start teleconsultation.

- The base station (one per each center requiring specialistic support): based on a mixture of hardware and software, it digitizes echograph video outputs and shots of the exam scene. It also enables voice chats with the remote medical doctor.

- The data hub (one for the whole platform): this is a central server that stores medical records and patient data, manages voice chats, video streams, resource allocation and bookings.

- The interconnections between the previous components.

- Control Station:

- Specialist Desktop Application: allows the specialist to view the list of patients waiting for teleconsultation, to select the desired consultation, and to perform it through an audio chat with the echographer, using remote visualization of echo and PTZ (Pan/Tilt/Zoom) camera. The specialist may control pan, tilt and zoom of the camera through the keyboard or the on-screen graphical interface.

- Web Application: used to schedule the availability of specialists, view the clinical records and create or edit structured consultation reports.

- Base Station:

- Echographer Mobile Application: it allows the echographer to create, manage and run teleconsultations. After answering the call of the specialist, no further interaction with the mobile device is required, in order to leave the operators hands free.

- Web Application: it is used by the echocardiographer or other supporting personal to create and manage personal patient data, to schedule consultation, edit and view clinical records.

- Network A/V Encoder: this device enables remote transmission of video and audio streams generated by the Doppler ultrasound device. Through the use of network and streaming protocols that enable low latency real-time transmissions, it allows the specialist to receive in almost real-time the output of the medical device. Due to the number of sonographic device available, we adopted several different types of encoder: for older medical devices that emit analog video we chose a BNC/RCA to RTP/H264/AAC encoder (using various kind of adapters we can link any standard analog connector), while for modern devices that provide a digital video output we used a network frame grabber (VGA/DVI/HDMI compatible).

- PTZ Network Camera: this device provides the streaming video capture of the entire environment of teleconsultation (room, patient, sonographer) and allows the specialist to focus on the details of the examination. In addition, it can be used as a backup for the encoder by targeting the Doppler ultrasound monitor. For experimental purposes we selected a PTZ camera with night/day switch (infrared when 0.005 lux or under) that features an optical zoom (18x) and a reversible horizon (ceiling mount).

- Data Hub:

- Sip PBX: this component acts as IP PBX and VOIP gateway and is responsible for connecting and managing audio calls between clinicians.

- Application Server: this is the core of the system and it consists of four logical components responsible for user authentication, scheduling and management of teleconsultations and writing clinical records. The authentication module permits application, device and user authentication via a custom version of standard OAUTH protocol. The planning module allows to report the available time slots of specialists and secondary centers as to schedule patient visits during those time slots. The teleconsultation management module is responsible for managing the entire process for the remote visits, starting with the request of the teleconsultation, through its acceptance by the specialist, ending with the correct routing of audio streams video and voice chat. The clinical records module allows the specialist to analyze patient data and past clinical image records during the teleconsultation, thus providing valuable information to help compile the final medical report. It also allows to manage, export and print the report. Finally, it contains an administrative module for the management of care centers (i.e., register devices, sip info, etc.).

- Interconnections:

- VPN Tunneling: it groups all devices in a single encrypted virtual network, thus ensuring higher security for the transmitted data.

- Encoder Stream: it is an A/V stream carrying both the video and audio channels from the ultrasound device. The stream is transmitted directly from centers requiring and offering consultation without passing through an intermediate data center.

- Camera Stream: the PTZ Camera video stream, transmitted directly to center offering consultation like the encoder stream.

- PTZ Camera Control: an HTTP channel through which the specialist can control the camera pan/tilt/zoom features.

- VOIP Stream: the audio stream that allows voice communication between sonographer and specialist. It is routed, managed and distributed through the aforementioned Sip PBX.

- Data Stream: an HTTP stream through which all data are exchanged between the data hub components and the other systems.